Testimonio en primera persona. El diplomático uruguayo Ramiro Rodríguez Bausero recorre los Balcanes y comparte estas reflexiones de viaje con impresiones que conectan el presente con el pasado y la inmensa historia detrás de algunas de las ciudades que forman parte de esta diversa región.

Las zonas de frontera tienen un magnetismo especial: porosas, dinámicas, fluctuantes en función de las soberanías de turno, pero siempre pretendiendo marcar una presencia “oficial” diferenciada a uno y otro lado, tratando de obviar precisamente ese particular carácter. Así es esta zona de los Balcanes occidentales, donde diferentes pueblos invasores, reinos e imperios fueron marcando su impronta a lo largo de la historia, sedimentando en una región donde convergieron (y a veces, pudieron convivir), grupos étnicos —luego, nacionales—que profesan diferentes religiones, y formas de ver la vida y el mundo. Huntington le dedicaba especial atención a esta zona, que estuvo tristemente en el tapete durante los años 90, cuando de la Yugoslavia aglutinada bajo el liderazgo y el control de Tito, surgieron nuevos Estados en el mapa europeo, fenómeno que no fue aislado en la antigua esfera de control soviética, incluyendo a la propia URSS.

Encontramos un relieve caracterizado por unos Alpes Dináricos que caen en picada sobre la costa del Adriático, defendida por una hilera de islas, lo cual favoreció la instalación de puestos defensivos y de control a lo largo de los siglos. Esta particular geografía sirvió de escenario de disputas entre venecianos y otomanos por más de 400 años, que dejaron su huella en la cultura y arquitectura local. El torbellino de la expansión napoleónica alcanzó estas costas hasta que la Restauración legitimó la presencia austríaca, que tuvo que lidiar con una frontera con el ya decaído Imperio Otomano, que vería a lo largo del siglo XIX ir desgajando partes de su Imperio al impulso de los movimientos nacionalistas centrífugos de serbios, griegos, rumanos y búlgaros.

A pesar del corto trayecto entre Dubrovnik y la frontera con Montenegro, hicimos un desvío en el camino para entrar en Cavtat, pequeña localidad turística con una abrigada ensenada de importante valor estratégico en su día, que supo ser colonia griega, romana, y zona de abastecimiento de la República de Ragusa, todo lo cual se refleja en el legado arquitectónico de sus calles, con el imponente telón de fondo de las montañas.

La primera localidad montenegrina a poco de cruzar la frontera croata (y de la Unión Europea) es Herceg Novi, punto estratégico a la entrada de la bahía de Kotor. Una enorme bandera yugoslava enarbolada a lo alto de una casa nos sorprende y nos tramite la sensación —confirmada días más tarde— de una nostalgia atesorada por algunos respecto de lo que significó aquel vigoroso Estado balcánico.

Luego de cruzar con el ferry la bahía de Kotor, volvemos a buscar la dirección al mar para llegar a Budva, principal estación de veraneo del país, cabeza de la denominada Riviera de Montenegro. Budva nos sorprende por su dinamismo, el desarrollo edilicio y de servicios turísticos y por las obras de construcción de nuevos hoteles en curso, lo cual promete para esta ciudad similares derroteros que otros lugares de la cuenca del Mediterráneo .

.

Su ciudad vieja es un recinto amurallado estratégicamente ubicado en un extremo de la bahía, donde se comprueba por su arquitectura la larga presencia veneciana en la zona, y desde donde se divisa el paseo marítimo y el puerto deportivo con el incesante ir y venir de turistas, especialmente al caer la noche.

Muy cerca de Budva se encuentre Sveti Stefan, especie de Mont Saint Michel unido a la costa por un pequeño istmo. Antiguo promontorio fortificado, fue reconvertido en hotel de lujo ya en los años 1950. El contraste de sus muros y paredes de piedra con el color anaranjado de los techos, rodeado de las aguas a uno y otro lado de la franja de tierra hacen de esta pequeña localidad una parada obligatoria de la costa montenegrina.

Kotor está ubicado al fondo de la bahía del mismo nombre, especie de fiordo que se adentra desde el Adriático, que incluye un ferry —el que utilizamos días atrás en trayecto desde Dubrovnik— en su cruce más estrecho para evitar sus escarpados y serpenteantes contornos. De arquitectura veneciana, Kotor, la Albania Veneciana, forma parte de toda esta región fronteriza marcada por la tensión entre los poderes de Venecia y Estambul, y más tarde Viena, hasta ser difuminada dentro del Estado yugoslavo. El León alado de San Marcos grabado en la piedra nos recuerda la fuerte presencia de la República Serenísima, en el que seguramente era un punto de gran importancia estratégica, que sumaba a las favorables condiciones naturales para defenderlo —una accidentada bahía y altos acantilados—, una muralla defensiva que se perfila todavía en la montaña. Su casco antiguo,

Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, nos transporta también al Véneto, pero la inscripción en la piedra de la Puerta del Mar del escudo comunista, de la fecha “21-XI-1944” (fecha de la liberación de la ciudad por los partisanos) y de la frase Tude nećemo, svoje ne damo atribuida a Tito, nos vuelven a traer a esta geografía asolada por conflictos y disputas a lo largo de los siglos.

Un nuevo día nos ve alejarnos de la costa montenegrina, dejando atrás Budva y su ambiente, para trasponer las montañas y adentrarnos en territorio interior rumbo a la frontera con Bosnia-Herzegovina, no sin antes hacer algunos altos en el camino: Cetinje, la antigua capital real de Montenegro y todavía residencia de su Presidente, y Podgorica, la actual capital y ciudad más poblada del país. La antigua Titogrado no impacta positivamente —ya habíamos sido advertidos—, pero de todos modos había que conocer esa pequeña ciudad de vibra soviética, ritmo lento, pero con prometedoras obras en construcción de edificios y nuevos hoteles que avizoran un desarrollo en ciernes. Lo más llamativo, además del colgante puente del Milenio, es la enorme Catedral de la Resurrección de Cristo, consagrada en 2013 conmemorando los 1700 años del Edicto de Milán. Se trata de un enorme templo ortodoxo de estilo bizantino, con sus dos campanarios y una cúpula de 41 metros, que se encuentra en medio de una especie de gran baldío descuidado de la ciudad, que vale mucho la pena franquearlo para descubrir el policromado interior rodeado de símbolos propios de la liturgia y la iconografía ortodoxa, y enormes y variados frescos, entre ellos, de figuras como las de Marx, Engels y el propio Tito, en la entrada del infierno.

Alcanzamos la frontera bosnia a través de una carretera que corría por un valle que atravesaba Niksic, la capital cervecera del país —y de la antigua Yugoslavia—, además de una de las zonas de producción vitivinícola de Montenegro. La variedad tinta vranac representa el 70% de la producción vinícola del país, convirtiéndola en su cepa insignia.

Ingresar al territorio de Bosnia-Herzegovina nos interna en una realidad histórico-administrativa compleja, difícil de aprehender en un principio, consecuencia de los avatares de su historia y de los conflictos en los que fue parte y objeto. Dividida entre una entidad bosniaca-croata, la Federación de Bosnia-Herzegovina, y otra entidad serbia, la denominada República Sprska, se encuentra a su vez dividida en cantones, todo los cual genera un denso entramado burocrático a varios niveles, para el cual una fuerte carga impositiva es necesaria para el funcionamiento de todo este aparato administrativo —que incluye la existencia de 3 copresidentes, 180 ministros y más de 200.000 funcionarios —, según nos comentan varios paisanos y los guías locales, sin excepción. La primera parada en territorio bosnio la hicimos en Trebinje, donde realizamos una recorrida por su ciudad vieja con su puerta medieval, su muralla y con las primeras mezquitas que encontramos en este viaje, a pesar de ubicarse en una zona de mayoría de población serbia. Luego de cambiar dinero y reponer energías con café y helados, seguimos con el periplo. Nos llamó la atención la cantidad de cementerios musulmanes —con la particular forma de sus lápidas verticales— que encontramos al costado de la carretera durante los distintos recorridos que hicimos por el país. Muchos de ellos tienen décadas y siglos de existencia, pero muchos otros son de más reciente creación, desde los años 90, otro elemento del paisaje, de los tantos que encontramos, que nos ilustran y recuerdan el horror vivido durante aquellos años.

Mostar, principal ciudad de Herzegovina, nos recibe al anochecer con sus colinas recortadas por los minaretes de las mezquitas y por la altísima torre de la Iglesia de los Franciscanos. Un bulevar divide los sectores bosniacos (musulmanes de Bosnia) de los croatas y serbios, como parte de las disposiciones de los Acuerdos de Dayton de 1995. La guerra en Bosnia y sus consecuencias (1992-1995) todavía están presentes en la ciudad, particularmente ejemplificado en los esqueletos de edificios bombardeados durante aquellos años, y en el famoso Stari Most, el archifotografiado puente viejo sobre el Neretva que fue destruido durante el conflicto, y luego reconstruido según la técnica y materiales originales de aquel encargado por el propio Solimán el Magnífico en el siglo XVI.

La ciudad creció como enclave comercial de la época otomana en torno al puente que le dio nombre, como punto de contacto entre corrientes comerciales tanto de Oriente como de Occidente. Los 40 años de influencia y control de Austria-Hungría no opacaron los más de 300 años de presencia turca. El barrio del puente, con sus coloridas tiendas y bazares, sus mezquitas, y la variada gastronomía de herencia turca, dan testimonio de ese legado.

A unos 20km de Mostar se encuentra Blagaj, donde accedimos a través de una carretera que llamó nuestra atención por la cantidad de puestos de kebab que había al costado del camino. Allí se encuentra un manantial a los pies de la montaña, entorno propicio para la construcción de un monasterio derviche en el siglo XV, y más recientemente, unos bonitos restaurantes al borde del naciente río Buna que corre aguas abajo.

El trayecto desde Mostar hasta Sarajevo, es decir, desde la región histórica de Herzegovina hasta la Bosnia nuclear, discurre acompañando el curso del río Neretva, río de color verde esmeralda que completa maravillosas composiciones junto a las montañas que flanquean el desfiladero. La capital bosnia sorprende por su vivacidad, su algarabía (recordándonos el origen etimológico de la palabra, como “lo árabe”, por extensión, bullicio, tumulto, etc.), y por esa pacífica convivencia de algún momento que parece reflejar la existencia en pocos metros de mezquitas, iglesias ortodoxas y cristianas, y hasta sinagogas. Es interesante apreciar la transición urbana desde la ciudad vieja, de carácter y ambiente otomano, vertebrada por las calles Saraci y la plaza Bascarsija, con la zona más moderna, que se abre sobre el eje de Ferhadija y Marsala Tita, donde la influencia de las cuatro décadas de intensa presencia austrohúngara se puede visualizar en la arquitectura centroeuropea, neomorisca y modernista de la Secesión Vienesa, así como en su oferta gastronómica, donde se puede degustar una torta sacher, gulash y una buena cerveza, todo lo cual nos transporta por momentos a Viena, o mejor, a Praga. Precisamente, luego de que el territorio pasó a estar bajo la administración del Imperio Austrohúngaro en 1878, Sarajevo se convirtió en la ciudad “piloto” o de prueba —antes que Viena— de adelantos urbanísticos, como la luz eléctrica o el tranvía. Tal vez la síntesis más representativa de ambas zonas sea el edificio del Ayuntamiento de Sarajevo, de inspiración otomana, inaugurado en 1896. El edificio, restaurado en 2014, fue fuertemente dañado en agosto de 1992, cuando el incendio causado por los bombardeos destruyó 2 millones de libros que allí se cobijaban.

Más allá del núcleo fundacional, muchas construcciones de estilo soviético, particularmente edificios de varios pisos, se entremezclan con casas de techos de tejas color anaranjado que se apiñan sobre las colinas que rodean la ciudad. Las cicatrices de la guerra —estas que son visibles— todavía se advierten en las fachadas y costados de edificios marcados por las balas y las bombas, como es ostensiblemente visible en una de las esquinas de la catedral cristiana.

La zona otomana nos ofrece el bullicio propio y el colorido que le otorgan los locales de artesanías del cobre, la cerámica, y los olores intensos del café bosnio, de los dulces aromas del narguile que se fuma en cómodos sillones, y de las especialidades gastronómicas locales, como el cevapi (albóndigas de carne alargadas que se comen dentro de un pan de lepinja y se sirven con cebollas picadas o yogur,) y los imprescindibles börek (especie de empanada rellena de carne, espinaca, queso o papa), que completan el podio con el rey de los postres de raigambre otomana: el baklava. Los comercios —a los cuales hay que sumar las tiendas de souvenirs, las heladerías y las casas de cambio para comprar marcos bosnios—, se pierden entre la calles que serpentean en torno a la Mezquita de Gazi Husrev-Beg y al bazar contiguo, el cual, al estilo del Gran Bazar de Estambul, ofrece una colorida oferta de productos típicos. Los nombres de las calles de la zona recuerdan los diferentes oficios que en ellas tradicionalmente se fueron instalando, desde que los turcos otomanos descubrieron este valle del Miljacka, afluente del río Bosna en 1429, conquistando la fortaleza eslava allí existente.

La presencia musulmana le imprimió características únicas a esta ciudad y al país que se construyó en su entorno, a través de una historia marcada por enfrentamientos con otros grupos étnico-religiosos, que llevaron a tragedias como las vividas durante las Guerras Mundiales, y mucho más recientemente, durante los conflictos de los años 90, que asolaron el territorio, de los cuales el genocidio de Srebrenica es solo una muestra.

La escultura de los cinco anillos entrelazados en el cercano monte Trebevic, nos recuerda el carácter olímpico de Sarajevo, carácter del que todavía la ciudad presume, luego de haber sido sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 1984. Hoy sólo quedan vestigios de la las infraestructuras utilizadas en aquella instancia, particularmente en las abandonadas y graffiteadas estructuras en las laderas del referido monte, en aquella Yugoslavia que ingresaba en aguas turbulentas.

Por último, para los que amamos y cultivamos la historia, Sarajevo es tristemente célebre por ser la ciudad donde se produjo el asesinato del heredero al trono austro-húngaro, Francisco Fernando de Habsburgo, el 28 de junio de 1914. Aquel magnicidio oficiaría de pretexto para desencadenar la Primera Guerra Mundial, en un escenario prebélico que venía fermentando desde hacía varios años, y que habían convertido a los Balcanes en el «avispero de Europa». El sitio exacto donde Gavrilo Princip disparó al coche donde venía el archiduque con su esposa frente al Puente Latino, se encuentra destacado con las huellas de aquel que, tal vez sin desearlo o dimensionar sus consecuencias, contribuyó a desencadenar una de las mayores conflagraciones bélicas de la historia de la humanidad.

De nuevo en ruta, y antes de abandonar territorio bosnio, hicimos una breve parada en Pocitelj, pequeña villa construida en la ladera de la montaña, que permanece con sus construcciones otomanas intactas a orillas del Neretva, río que nos acompañó en todo su hermoso recorrido desde Sarajevo, aguas abajo hacia su delta en el Adriático. Precisamente a sus orillas hicimos la parada del almuerzo con böreks de carne y queso blanco que habíamos comprado en una börekeria en un barrio en las afueras de la capital bosnia.

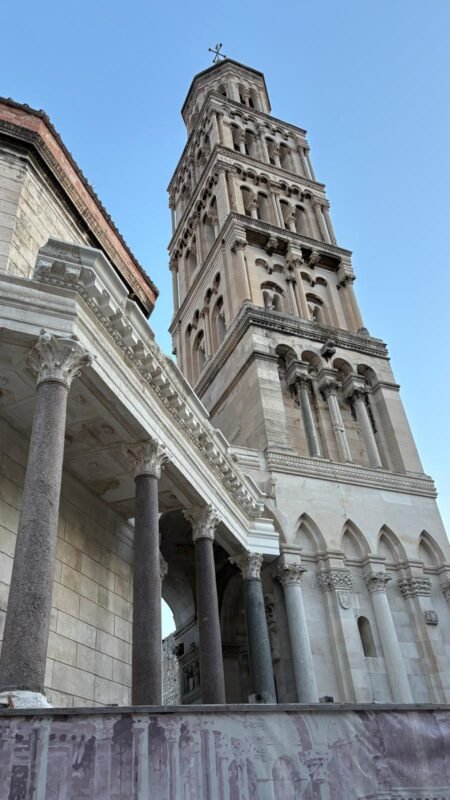

De nuevo en territorio croata, la espléndida autopista adriático-jónica nos conduce en dirección norte hasta Split. Diocleciano seguramente no imaginó la atracción que generaría su palacio de descanso más de 1600 años después, construido en la intersección de las dos arterias principales de la antigua Spalatum, cruce jerarquizado con un peristilo (columnata) flanqueado por la catedral erigida sobre el mausoleo del emperador y el túnel que oficiaba de salida directa al mar. El palacio de Diocleciano, con sus sucesivas modificaciones de estilo y adaptaciones a los sucesivos usos con el correr del tiempo, aloja actualmente apartamentos turísticos en sus pisos superiores y un sinnúmero de comercios en sus niveles a la calle. Es el epicentro de la ciudad vieja de Split, laberinto de angostas calles enlosadas en (a veces resbalosa) brillante piedra caliza, que desde alguna de sus cuatro puertas nos conducen a la columnata central mencionada, a la neoclásica plaza de la República —que nos transporta a Venecia, Florencia, o incluso, Niza—, o a la Riva, entre terrazas de restaurantes y heladerías mirando al mar bajo la hilera de palmeras. Split se torna particularmente atractiva cuando el sol del atardecer deja paso a los faroles y a las luces que destacan los edificios más importantes, bajo una atmósfera típicamente mediterránea.

Otrora refugio de piratas, cruzados y puestos de control de los soberanos de turno, las islas situadas frente al litoral de Dalmacia cobijan paradisíacos refugios para el turismo: calas, bahías, coquetos puertos deportivos, playas de agua cristalina. El puerto turístico de Split muestra desde temprano un incesante ir y venir de veleros, catamaranes y ferries. En nuestro caso, la recorrida en barco incluyó las islas Pakleni, la increíble Hvar, dominada por su catedral, su fortaleza a lo alto de la montaña y el imponente Palacio Elisabeth, y Brac, famosa, entre otras cosas, por su piedra caliza blanca utilizada para la construcción del palacio de Diocleciano, y más recientemente, los parlamentos de Viena y Budapest y el vestíbulo de las Naciones Unidas en Nueva York.

Una vez más en dirección sur, casi a mitad de camino entre Split y Dubrovnik se encuentra Makarska, preciosa localidad situada en una bahía del Adriático a los pies de las empinadas montañas Biokovo, que ofician como una especie de muralla a pocos kilómetros de la costa. Makarska es cabeza de otra Riviera de preciosas playas y lindos paseos portuarios; nos llamó la atención su playa en la que los pinos dejan apenas espacio para una franja de cantos rodados que bajan abruptamente a un mar transparente y templado, donde un vendedor de uvas probaba su destreza traccionando un carro en esa complicada orilla.

El trayecto entre Split y Dubrovnik presenta la curiosidad de atravesar un pequeño tramo de territorio bosnio. Neum es el único punto en la costa al que accede Bosnia-Herzegovina, consecuencia de aquellos arreglos de diplomacia triangular entre venecianos, otomanos y ragusanos. Esta pequeña franja costera —de unos 20km de extensión— interrumpe la continuidad territorial de Croacia, restaurada artificialmente por el puente colgante de Peljesac, inaugurado en 2022, para corregir los caprichos de la historia y la geopolítica.

Entre Diocleciano, Solimán el Magnífico, Francisco Fernando y Tito, entre leones alados, medias lunas y estrellas rojas, entre baklava, cepavi, focaccias y risotto, realizamos un recorrido de 2000 años de historia a través de hermosos países montañosos y ríos color esmeralda que mueren en el Adriático, entre playas de postal y ciudades vibrantes que muestran los estigmas de un pasado que aún trata de cicatrizar.

Por Dr. Ramiro Rodríguez Bausero

Diplomático de la República Oriental del Uruguay. Cónsul Gral de Uruguay en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco (España). Analista Internacional. Docente. Académico del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI) y ALADAA. Blog personal; http://elcaminante2305.blogspot.com/

En X @ramirorb23

En Instagram @ramirorodriguezbausero/