Se cumplirán pronto cincuenta años de la independencia de un país poco conocido de Sudamérica. Su corta historia está marcada por la inestabilidad política, corrupción y el pasado dictatorial. Hoy la prensa en nuestra región menciona a Surinam, pues el Ministro de Relaciones Exteriores de este país, fue elegido como el nuevo Secretario General de la Organización de los Estados Americanos OEA para el período 2025-2030, lo que marca un hito histórico para un representante de un Estado miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro

Director de El Minuto para Argentina

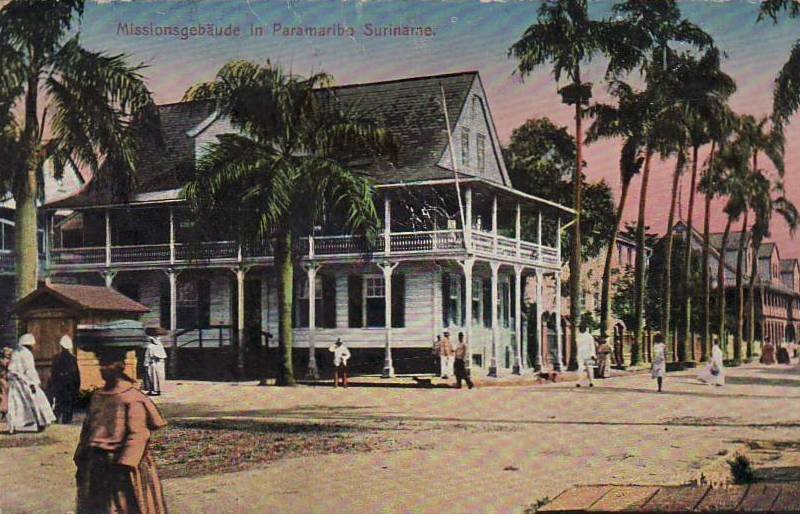

Surinam, la antigua Guayana Holandesa, es un estado en el norte de Sudamérica, cuya superficie es de 163,821 km2 y una población de unos 576.000 habitantes Su capital es Paramaribo. Su gobierno una república de corte parlamentario, según la Constitución vigente de 1987. Su economía está atada a la explotación de bauxita, materia clave para la producción de aluminio, además de la explotación de oro (que hay un boom exportador) y productos agrícolas. El descubrimiento de petróleo frente a las costas del país, abre nuevas perspectivas, no exentas de dudas, por los altos niveles de corrupción que asola al país. La población se caracteriza por su diversidad étnica, consecuencia de la política adoptada en su momento por los holandeses, de importar en una primera etapa esclavos negros, para ser empleados en las plantaciones; posteriormente reemplazados por mano de obra barata proveniente de la actual Indonesia (especialmente javaneses), la India, y China.

En mayo de 2020, en plena crisis COVID 19, el Parlamento eligió al líder del Partido de la Reforma Progresista (VHP), Chandrikapersad Santokhi, como nuevo presidente de la República, y como vicepresidente a un viejo conocido de la política local, Ronnie Brunswijk, antiguo jefe guerrillero y líder del partido ABOP, o Partido de Liberación General y Desarrollo. Este personaje tiene causas pendientes por tráfico de drogas.

Santokhi, ex policía y ex ministro de Justicia, tiene prestigio social, dado que ha impulsado políticas de cooperación contra el narcotráfico, ha dado duros golpes a este flagelo en su país, pero hereda una nación, con estructuras corruptas, infiltradas por el crimen organizado, tolerado durante la larga presencia de Bouterse en el poder. El gobierno de coalición tiene una serie de acuerdos, pero no se menciona el tema delicado del narcotráfico, asimismo, la necesidad de contar con el apoyo del vicepresidente Brunswijk, limita cualquier maniobra para lanzar una efectiva lucha contra el crimen organizado.

En materia de seguridad existen problemas de control de fronteras, que facilitan no solo el tráfico de drogas, sino de oro, y una incipiente piratería en aguas lindantes con Guyana, donde pescadores son objeto de actos de violencia y que ambos países carecen de medios adecuados para enfrentarlos Grupos criminales provenientes de Brasil, se dedican a este lucrativo negocio, que para el país significa el 70% de sus exportaciones. El gobierno asumió la responsabilidad de controlar la exportación de oro, que pareciera que genera evasiones por millones, algo que implica al vicepresidente Brunswijk, poseedor de concesiones mineras. El poder de la corrupción, llevo a que la Unidad de Inteligencia Antiterrorista, fuera disuelta en 2019, algo que llevó a que el Departamento de Estado, de los Estados Unidos, hiciera un llamado de atención. En un Informe de la ONG británica Insight Crime señala lo siguiente Su geografía también hace al país atractivo como punto de tránsito para el envío de narcóticos a Europa, directamente o por medio de África occidental. Los narcóticos ingresan por tierra desde Guyana o en barcos de pesca venezolanos que sueltan los paquetes de cocaína rastreables con GPS en aguas internacionales cerca de la costa de Surinam. La droga también entra por vía aérea desde Brasil en avionetas que pueden aterrizar en una de las docenas de pistas formales, pero desiertas en medio de la selva. La cocaína sale del país por el puerto principal de Paramaribo y el aeropuerto internacional de Zanderij. También se transportan drogas en yates de placer y posiblemente en submarinos. En 2018, fue descubierto un astillero para construcción de sumergibles por parte de la mafia colombiana. El 90% del país está cubierto de selvas y existen carencias para ejercer un control efectivo. El lavado de dinero es creciente y pone de manifiesto el poder del crimen organizado. En los 90, apenas había un puñado de casinos, ahora hay una treintena, en un país de casi 600.000 habitantes.

En mayo de 2025, el actual presidente Chan Santokhi, enfrentará la posibilidad de una reelección. Su continuidad en el cargo, es considerado decisivo en materia económica, política y social. Su política ha estado marcada por un fuerte acercamiento a Europa y Estados Unidos. La política local, se ha visto marcada por el fallecimiento del ex dictador Desi Bouterse, en diciembre de 2024, prófugo de la justicia, luego de haber sido condenado a 20 años de cárcel por los fusilamientos de 15 opositores en 1982. Hecho por el cual asumió la responsabilidad política y pidió disculpas públicas, pero rechazó la idea de ir a prisión por los denominados “Asesinatos de Diciembre”. Personaje controvertido, siendo presidente electo democráticamente, impulsó programas sociales, pero por otro lado tenía vínculos con el narcotráfico, como quedó reflejado en una condena por parte de un tribunal neerlandés en 1999. Al no existir tratado de extradición entre Países Bajos y Surinam, Bouterse pudo eludir la condena.

“Israel nunca ha perseguido la eliminación de Palestina y nunca lo hará”

El experto en terrorismo y analista internacional Luciano Mondino dialogó con Equilibrium Global sobre la guerra en Medio Oriente, un conflicto que ya cumple 8 meses y ha provocado miles de muertos...

Surinam está a punto de convertirse en una “potencia petrolera”: Total Energies estima que las reservas marinas producirán 200.000 barriles por día para 2028, y estimaciones informales de otras fuentes alcanzan más de 500.000 en 10 años. Esto se compara con los niveles de producción de petróleo de Venezuela (783.000) y la Guayana Francesa (650.000 bpd). El director general de Staatsolie (petrolera surinamesa) Annand Jagesar, estima que Surinam podría ganar entre 16.000 y 26.000 millones de dólares de su industria petrolera, duplicando o incluso triplicando su producto interno bruto y sus perspectivas económicas a largo plazo. Existen cálculos más conservadores que estiman ganancias en los próximos diez años de unos US$ 10.000 millones. El presidente Santokhi prometió un programa de participación de las regalías a todos los ciudadanos adultos de Surinam, siguiendo el ejemplo de Guyana. El Banco Mundial estima que uno de cada cinco surinameses vive por debajo de la línea de la pobreza. La producción petrolera comenzará en 2028, como anunció la francesa Total con una inversión en explotación off shore por más de US$ 15.000 millones. El gobierno creó un Fondo soberano, a semejanza de Noruega con la idea de administrar de manera sustentable las ganancias petroleras.

El país afectado por el cambio climático, como también la desforestación de la Amazonia, se ha visto azotado desde 2023 por diversas sequías, con incendios forestales y serios problemas de abastecimiento de agua. El alza de precios elevó el costo de vida. La vida es más difícil en el interior, donde cientos de familia viven de la agricultura de subsistencia. Las escuelas abren un par de veces por semana por el problema de la falta de agua. El gobierno aún no declaró el estado de emergencia.

Una sociedad dividida por razones étnicas y políticas junto con la riqueza que puede generar el petróleo, plantean serios desafíos, para que la nueva riqueza pueda traducirse en desarrollo y no alimentar la corrupción y el despilfarro.

La historia de Surinam y una independencia marcada por la inestabilidad.

Los holandeses se establecieron definitivamente con la Paz de Breda, consecuencia de la Segunda Guerra Anglo Holandesa, en 1667, luego que la zona fuera objeto de disputa con los británicos y franceses. En 1683, es creada la Sociedad de Surinam, para explotar la colonia, con mano de obra esclava traída de África. El trato fue brutal, incluso para los estándares de la época, a tal punto que muchos, lo que podían, huyeron a las selvas del interior. Allí surgieron los “Maroons” (“negros pardos” o también conocidos como cimarrones) que se adaptaron a vivir junto con los pueblos originarios de Surinam, desplazados al interior por la brutal colonización holandesa. Estos grupos estuvieron en conflicto con los colonos a lo largo del siglo XVIII. Las guerras napoleónicas, significó que el territorio estuviera en manos británicas, finalmente devuelto en 1814 al recién creado Reino de los Países Bajos.

La esclavitud fue abolida en 1863, pero los holandeses establecieron que los libertos estaban sujetos a trabajar por diez años con un salario en las plantaciones, como compensación a los hacendados. Dado que muchos colonos no pagaron a sus antiguos esclavos, compensaron las deudas con tierras, dando origen a pequeños propietarios, todavía presentes en determinadas zonas del país. El resto de los libertos engrosaron la ciudad de Paramaribo. La falta de mano de obra impulsó que fueran traídos bajo contratos, trabajadores del Sudeste de Asia e India, también sujetos a un régimen de servidumbre. Esta política, permitió por un lado sustituir antiguas plantaciones de azúcar, café, algodón y cacao, por arroz, frutas y otros productos. En 1941, Estados Unidos ocupó la Guayana Holandesa como se conocía en ese tiempo. Los Países Bajos habían sido ocupados por Alemania y el gobierno holandés estaba en el exilio en Londres. Los estadounidenses querían garantizar que la bauxita fuera destinada a su esfuerzo de guerra, ingresando de lleno el territorio a la esfera de control económico de Washington.

En 1954, Surinam, adquiere plena autonomía interna, junto a las Antillas Holandesas, pero ello no impidió que el nacionalismo, se hiciera presente especialmente en la población afro descendiente y criollos (mestizos con africanos). Este proceso de autonomía comenzó en 1946, con elecciones parlamentarias e impulso a la vida política local. Políticamente el país estaba dividido por cuestiones étnicas, el Partido Nacional o NPK por sus siglas en holandés, representaba a la población africana o criolla, en contraposición estaba el Partido Democrático Unido o VDP, de la población hindú. Finalmente, el 25 de noviembre de 1975, los holandeses otorgaron la independencia y fue creada la República de Surinam. La oposición de los inmigrantes asiáticos a la independencia, llevó a más de 100.000 personas abandonaran el país, rumbo a Países Bajos, dado la incertidumbre que generaba la idea de un país lejos de la tutela holandesa. La paridad de fuerzas entre los partidos citados, que se modificaba con alianzas circunstanciales con partidos étnicos minoritarios, unido a la corrupción, genero desde el primer momento inestabilidad política. La fuerte dependencia económica de los Países Bajos, como la injerencia de las multinacionales ligadas a la minería, ALCOA y Billiton fue un factor de inestabilidad política de manera temprana. El primer presidente del país, fue Johan Ferrier, que había sido el gobernador bajo mandato holandés (con el golpe de 1980, fue exiliado a Países Bajos) y como primer ministro, Henck Arron del NPS.

La precaria independencia, generó rápidamente tensiones y problemas. El país, además de corrupción y una clara incapacidad administrativa, era dependiente de la ayuda holandesa, agregándose la polarización política, la falta de una identidad nacional (en el país, a pesar de su escasa demografía se utilizan una decena de idiomas). El pequeño ejército de 600 efectivos, tuvo una crisis de disciplina con los sargentos, dado a problemas de falta de pago, que desencadenó una rebelión, que terminó en golpe de Estado (Golpe de los Sargentos o De Sergeantencoup), ante una institucionalidad débil y con escasa cohesión. Los golpistas, formado por un núcleo de 16 sargentos, liderados por Dési Bouterse se hicieron con el poder, desplazando al primer ministro Arron. El país quedó en manos del Consejo Militar Nacional, controlado por Bouterse, quien seis meses después del golpe, desplazó en agosto de 1980, al presidente Ferrier, y lo reemplaza por un médico, Hendrick Rudolf Chin A Sen. El parlamento y los partidos políticos son disueltos.

Faltos de programa ideológico los golpistas, apelaron a sectores emigrados a Países Bajos, fuertemente influidos por corrientes de izquierda. Pero las tensiones en el marco del gobierno revolucionario son evidentes, dado que los civiles comienzan a alejarse del proceso. El llamado Frente Revolucionario, no logró aglutinar a la población, fracasan los planes económicos para romper las ataduras con las multinacionales. Estados Unidos y los Países Bajos presionan abiertamente para la normalización y evitar cualquier simpatía con Cuba. Hacia finales de 1982, hay un intento de contragolpe de estado, liderado por Wilfred Hawker, el 15 de marzo de 1981, luego otra intentona, el 12 de marzo de 1982, que le costó ser fusilado, siendo transmitida la ejecución en la televisión local. Es una etapa de radicalización, dado que el gobierno de Surinam se acercó a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Grenada (invadida por Estados Unidos en 1983, terminando con el experimento revolucionario del Movimiento Nueva Joya). Pero el gobierno no tiene consenso social suficiente, las reformas progresistas no son más que promesas, la oposición es creciente ante la demanda de una democracia que nunca llega, terminó en una huelga general impulsada por el principal sindicato del país, Moderbond. Era noviembre de 1982, un mes fatídico para el país. La oposición al régimen se incrementó sustancialmente con la participación de estudiantes universitarios, sectores económicos, dado que el régimen dio por tierra los acuerdos destinados a transformar a Surinam en una democracia progresista, tras la huelga de Moderbond. El gobierno denunció un golpe perpetrado con apoyo de Estados Unidos y los Países Bajos, y en la noche del 8 diciembre de 1982, catorce dirigentes académicos, políticos, y militares, son arrestados, muchos de ellos torturados para después ser fusilados en Fuerte Zeelandia, por tropas que respondían al comandante Bouterse (luego del golpe se ascendió a sí mismo a la escala de oficiales). En esos tiempos, también se inició las presuntas vinculaciones del dictador con el narcotráfico, dado que según la ONG británica Insight Crimen, Pablo Escobar, el tristemente célebre narcotraficante colombiano, visitó el país y se contactó con el jefe militar surinamés.

En 1983, las relaciones con Estados Unidos pasaron por el peor momento, cuando dos diplomáticos fueron expulsados por actividades contra el régimen surinamés. Pero la invasión de Granada, terminó abruptamente el idilio con Cuba. Las promesas de formar brigadas juveniles para defender la revolución de 1980, quedaron en la nada y cientos de técnicos y asesores cubanos, como diplomáticos, tuvieron que abandonar el país. La inestabilidad política se tradujo en una guerrilla, los llamados “Comandos de la Selva” liderados por otro sargento, guardaespaldas de Bouterse, Ronnie Brunswijk. En 1986, con la captura de doce soldados surinameses, en la zona de Moengo, cercana a la frontera con Guayana Francesa, se inició un conflicto que perduró hasta la década del 90. En noviembre de 1986, la localidad de Moiwana, fue testigo de la masacre de 35 civiles, varios de ellos menores de edad, por parte de las tropas del gobierno. El conflicto terminó con Acuerdos de Paz de Kourou, en 1989, estableciendo entre los diversos puntos, el desarme de los Comandos de la Selva, programas de integración económica para los maroons o afrodescendientes de la zona del conflicto, amnistía y reconocimiento de derechos. Los pueblos originarios, se sintieron discriminados y mantuvieron las hostilidades un tiempo más, hasta que gran parte de los insurgentes fue detenido o asesinado. En este conflicto, poco conocido, hubo 7000 refugiados, y graves violaciones a los derechos humanos.

En 1987, fueron llamadas elecciones libres en teoría, dado que Desi Bouterse, como jefe del minúsculo ejército, siguió controlando la política del país. En 1990, el gobierno democrático fue derrocado y en 1992, nuevamente fue restablecida la democracia. Bouterse hombre fuerte del país, mantuvo una importante gravitación en la política, no exento de graves acusaciones, entre ellas de narcotráfico, que terminó con una condena en ausencia por parte de un tribunal holandés y con la respectiva orden de captura internacional, todavía vigente. En 2010, Bouterse fue electo presidente, tramitando ante un tribunal local, el juicio por el fusilamiento de Fuerte Zeelandia en 1982 de doce personas, entre ellas un ciudadano con pasaporte holandés. El parlamento controlado por el partido del ex dictador, por medio de una ley de amnistía, eximió al flamante presidente Bouterse de ir a la cárcel. La ley de Amnistía fue dejada sin efecto por la Justicia, y en diciembre de 2019, Bouterse apeló la sentencia de veinte años que le dio un tribunal militar. Este personaje controvertido tuvo dos mandatos presidenciales, gracias a las alianzas electorales que le permitieron conseguir los votos necesarios en la Asamblea Nacional para ser elegido jefe de estado. En su gestión se mostró simpatizante del régimen venezolano del fallecido presidente Hugo Chávez. Los conflictos con los Países Bajos se hicieron evidentes por la condena por tráfico de drogas, acusaciones sobre violaciones de derechos humanos en el pasado. El indulto a su hijo adoptivo, Romano Meriba, condenado en 2005, a quince años de prisión por robo y homicidio a un comerciante chino en 2002, generó tormentas políticas en el pequeño país.

En mayo de 2020, el New York Times, publicó el escándalo que movilizó a muchos surinameses, de la mano del banquero Steven Coutinho, al denunciar al presidente Bouterse, de usar US$ 200 millones de reservas del Banco Central (de 800 que tenía) para la importación de alimentos, poniendo en evidencia falencias en la producción de los mismos. Este personaje, de 43 años, habló de la peculiaridad del sistema político surinamés, que permite que alguien como el ex dictador Bouterse, siga teniendo gravitación en la política. Siempre con manejos autoritarios. Su hijo Dino, quien, en 2003, fue condenado por contrabando de armas, al intentar llevar a cabo dicha operación en la colonia holandesa de Curazao. En 2013, el hecho más grave, ocurrió cuando Dino, se contactó con el grupo terrorista Hezbollah, prometiendo una base en Surinam, a cambio de participar en las ganancias por tráfico de drogas y armas, por parte de esta organización y apoyar su expansión en Sudamérica. Agentes encubiertos de la DEA, grabaron al hijo de Bouterse en las negociaciones, y finalmente fue arrestado en Panamá y enviado a Nueva York, donde fue juzgado y cumple 15 años de prisión. Cabe destacar que Dino fue jefe de la Unidad Antiterrorista de Surinam, y la condena resultó menor, gracias a que confesó las negociaciones que llevó a cabo con el citado grupo terrorista libanés.

Por Dr. Alejandro Suáres Saponaro. Docente. Analista. Columnista en medios. Director de El Minuto para Argentina